こんにちは、副住職です。

澄み切った冬晴れの日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

私は、年末年始に向けて、大掃除をしようとは思うものの、布教研修所から帰ってきた段ボールの山とにらめっこする日が続いております。

なんとか年末までには、整理しなければ…

さて、先月19日に奉行いたしました当山御題目講の際の住職の法話をまとめましたので、是非ご覧くださいませ。

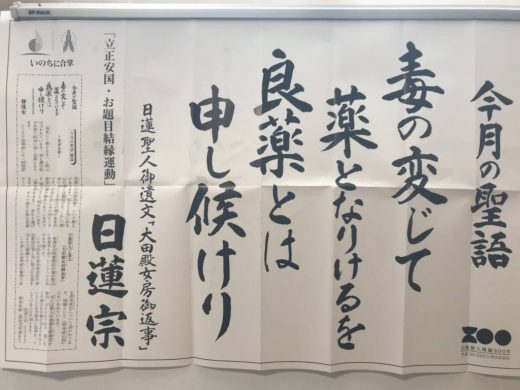

今月の聖語:『大田殿女房御返事』

「良薬と申すは、毒の変じて薬となりけるを良薬とは申し候けり。」(昭和定本1755頁)

皆様、本日はようこそご参詣いただきました。

今月の聖語は、『大田殿女房御返事』の一節です。

日蓮聖人にとって、とても大切な檀越・信徒の中で、有名な富木常忍氏は、千葉介(ちばのすけ)頼胤(よりたね)に仕える文筆官僚でした。そして大田氏、曽谷氏という方々は、その仕事仲間でありました。現代流に言えば、県知事を補佐するような役職に当たるかと思います。

その一人である大田乗明氏は、元は真言宗の信徒だったのですが、富木氏のご縁によって日蓮聖人に導かれ、法華経に帰依するようになったようです。

また大田氏は病気がちの方で、日蓮聖人から「病」を受けることが法華経・御題目の信仰を深める機縁となると説諭されました。すなわち、病と向き合い、それを乗り越えようとする心構えこそが仏道修行であるとし、御題目の功徳によって、過去世に犯した謗法罪の報いを現世に軽く受けることができると、大田氏を教導されております。

日蓮聖人から大田乗明氏に宛てられたお手紙は、基本的に漢文で書かれましたが、その奥様宛てのお手紙は漢字仮名交じり文で書かれています。

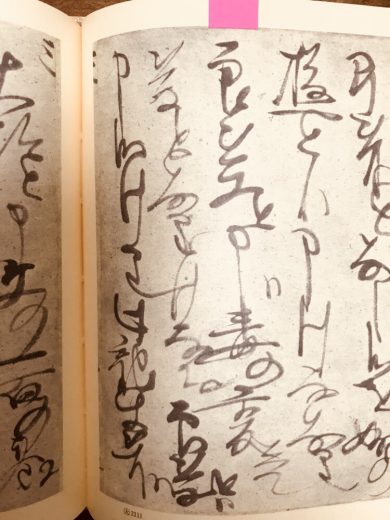

こちらがその御真蹟で、中山法華経寺に現存します。(『日蓮聖人真蹟集成』第3巻、法蔵館)

ご覧のように、とても達筆です。この上から、「良薬」という字が読めますね。

「良薬と申ハ毒の変志て 薬とな里けるを 良薬とハ 申候け里」

変体仮名が使われておりますので、慣れるまでは読みにくいのですが、「志」という字は「し」、「里」は「り」と読みます。

「良薬と申すは 毒の変じて薬となりけるを 良薬とは申し候けり」と読むわけです。

この「良薬」とは何かということが本日のテーマとなります。法華経の中で「良薬」ということが主題として出てくるのは、如来寿量品です。

皆さんが普段からお読みになる「自我偈」は、如来寿量品の後半部分にあたります。前半部分には「良医治子喩」というたとえ話が説かれております。法華経には七つの代表的なたとえ話がありまして、法華七喩と申しますが、その一つでもあります。

お釈迦様は、迷える多くの人々を導くためにたくさんの教えを説かれましたが、入滅される前に「出世の本懐」といわれる一番大事な教えとして法華経をお説きになりました。

お釈迦様は悟りを開かれて「ブッダ(仏陀・如来)」となられて、80歳の生涯であったわけですが、仏陀の命というのは限りがあるものではなく、久遠、永遠の命を持続されていることが、この如来寿量品に説き示されたのです。

自我偈の冒頭を訓読しますと、「我、仏を得てよりこのかた、経たる所の諸の劫数、無量百千万、億載阿僧祇なり」とありますね。

歴史上の存在としてのお釈迦様は、インドに応現されて80歳で入滅されますが、実はずっと過去から仏陀として永遠の生命を体得されていたと、自らおっしゃったわけです。

如来寿量品とは、「如来(仏陀)」の「寿命」が「無量」であること。無量とは、計り知れないという意味です。如来の寿命が無量であるということを、少し縮めて如来寿量品といっております。すなわち仏様は永遠の命をもって、私たち衆生を導き続けておられる、ということが告白されているのです。

如来寿量品の前半には、このように仏陀の命が永遠であることを「良医治子喩」というたとえ話によって、わかりやすく説かれているのです。

私は今、立正大学で法華経概論という科目を担当しておりまして、この『ものがたり法華経』(勝呂信静著、山喜房仏書林)という本をテキストとして使用しております。

大学の授業でも、なかなか漢文が読めない人が多くて、そこでつまずいてしまって内容に入れないという実状があります。そこで、まずは法華経に説かれる物語のイメージをつかむために、現代語訳のテキストを読み、そこから漢文にさかのぼって、普段読んでいるお経はこの部分ですよと説明するようにしております。

このテキストにもとづいて、良医治子喩の部分を紹介したいと思います。

ある所に腕のよい医者(良医)がいて、処方がうまく多くの人々の病気を治していました。彼は子福者で、十人、二十人あるいは百人ほども子供がいたのです。父親が所用で遠く他国に旅に出ている留守に、子供たちは薬室に入り、誤って毒薬を飲んで当たり、地面を転げ回って苦しみだしました。そのとき父が帰って来てみると、子供たちはみな毒に当たり、気が狂って本心を失った者もいれば、まだ気が確かで本心を失わない者もいました。

子供たちは父の姿を見て大変に喜んで、ひざまずいて「良い所に帰って来てくれました。私たちは愚かで、誤って毒薬を飲んでしまいました。どうぞ命を救ってください」と口々にお願いしました。父は医学の本を調べ、良い色・香・味の具わった薬草を手に入れ、それを砕いて調合して子供に与えました。そして「この薬は色も香も味も具わって良く効く薬だ。早く飲んで楽になるように」と言いました。

子供の中で本心を失わない者は、この薬を見てすぐに飲んだのですっかり治りました。しかし本心を失った子供たちは、父が帰って来たので病気を治してくださいと頼むのですが、本心を失っていますので、この良い薬を飲もうとしません。

父は考えました。「かわいそうに、毒に当たって何もかも分からなくなっている。治してくださいと頼んでおきながら良い薬を飲もうとしない。何とか方法(方便)を講じて薬を飲ませよう」と。そこで子供たちに向かい「私はもう年を取って死ぬときが近くなった。この良い薬(是好良薬)をここに置く(今留在此)から飲みなさい。必ず治るから」と言って、よその国へ旅立ってしまいました。

そしてそこから使いを寄こして「あなた方のお父さんは亡くなりました」と言わせたのです。(使いを遣わして還って告ぐ。)子供たちはこれを聞いて「お父さんがいらしたら、僕たちを可愛がって助けてくれたろう。いま僕たちを捨てて遠い他国で亡くなってしまった。自分たちは孤独でたよれるものはない」と深くなげき悲しんで、そのショックで目が覚め正気に戻りました。すると薬が置いてあることに気がついて、それを飲むとすぐに治りました。父は子供らが全部回復したという話を聞いて家に帰り、元気になったわが子たちに会うことができました。

これが「良医治子喩」というたとえ話であります。この話の中で、お父さんとはお釈迦様、子供たちとは私ども衆生のことです。

お父さんが亡くなったというのは、嘘だったわけですが、これこそが「噓も方便」なのです。あえて事実と違うことを伝えてショックを与え、本当に大切な存在は何かということに気づかせる。真実に目覚めさせるための手段として用いる嘘を「方便」というのです。

大学では学生に、「いつまでも あると思うな 親と金」という諺(ことわざ)を言うのですが、いつまでも親がいれば、子供はどうしても甘えてしまいます。親は後ろ盾ですが、お金を出してくれる人がいると思うと、それに甘えて仕事もしないとか、ニートという言葉は最近では使われなくなったようですが、現代の若者にはそういう人が多いのかもしれません。もちろん親の側にも責任がありますが…。

このたとえ話で、まず注目すべきポイントは、父の良医は無理矢理に薬を飲ませようとしていないこと、あくまでも自分で気づかせて薬を飲むよう導くために方便を用いた点にあると思います。

毒薬を飲んでしまって本心を失っている子というのは、自分勝手に教えを受けとめてしまって、父なる釈尊の御心に背いたり、素直になれない状態をさすと考えられます。それは親を小馬鹿にしたり、ただ反発するだけで、精神的に自立できない子供をさすのかもしれません。

そうした愚かな子供たちに対して、本当の意味での自覚と自立を促すために、仏陀の命は永遠なのだけれども、歴史上の釈尊はあえて入滅すると宣言されたわけです。

「失って 初めて気づく 親の恩」ということでしょうね。

仏教では誰か超越的な存在が現れて救ってくださるわけではありません。仏教とはあくまでも「自覚」の宗教であると、私はいつも学生に語っております。

この辺のことは、皆さんご存じの自我偈の後半にも説かれます。

「如医善方便 為治狂子故 実在而言死 無能説虚妄 我亦為世父 救諸苦患者」とありますね。このお経文には、仏陀釈尊が本心を失った「狂子」を導こうとする深い親心をお持ちであって、宗教的な「父」であることを「我も亦(また)これ世の父」と表現されています。

そして「為凡夫顚倒 実在而言滅」、「凡夫の顚倒せるをもって、実には在れども而も滅すと言う」と、仏陀の命は滅することはないのだけれど、愚かな凡夫のために、あえて入滅を示されるのだと。

それは何故かといえば、「以常見我故 而生憍恣心 放逸著五欲 堕於悪道中」、「常に我を見るを以ての故に、而も憍恣の心を生じ、放逸にして五欲に著し、悪道の中に堕ちなん」と、釈尊がいつでもいると思えば、甘えとおごりの心を起こし、勝手な振る舞いをして、悪道に堕ちてしまうだろう、と。

この中で「五欲」とは、「眼・耳・鼻・舌・身」という五つの感覚器官を「五官」と言い、その対象となる「色・声・香・味・触」に執着する欲望のことです。こうした欲望に支配されると、真実を求めようとする心が失われてしまうであろうと、釈尊はお見通しなわけです。

目先のことに囚われると、周りが見えなくなり、せっかくの釈尊の教えを自分本位に受けとめたり、いいとこ取りになってしまいます。

そうした危惧があるので、釈尊はあえて入滅を示されることによって、渇仰恋慕の心を起こさせようとされたのです。

つまり、求める気持ちがある人には、いつでも釈尊の声が聞こえ、大事な教えが常に説き続けられている(「常説法教化」)と感じることができるのです。反対に、求める気持ちを失えば、釈尊は入滅されることになるのです。

歴史上の釈尊が入滅されて二千年以降の時代を「末法」と言いますが、末法の時代には釈尊の教えは廃れてしまい、機能しないからダメだと判断して、だから阿弥陀仏や大日如来のほうが有り難いのだと、勝手に自分で選んでしまう。

そうした事態になることを想定して、釈尊は「放逸にして五欲に著し、悪道の中に堕ちなん」と予言的に説かれたのではないか、と私は考えております。

さて、今回のテーマは「良薬」でしたね。先ほどの良医治子喩において、父である釈尊が調合して留め置かれた「良薬」とは何を意味するのか、という問題が重要なのです。

日蓮聖人は「是好良薬今留在此」として釈尊が留め置かれた「良薬」こそが、実は御題目であると解釈されます。

釈尊の入滅後、特に末法の時代は、釈尊の教えの真意が見失われて、「失本心」の人々で充満することが予測され、そのために法華経の教えのエッセンスを「良薬」として残されたのだと、日蓮聖人は受けとめられるのです。

では、なぜ御題目が「良薬」に当たると日蓮聖人は解釈されたのでしょうか。

私たちは病気になってお医者さんにかかりますと、それぞれの病状に合わせて薬が処方されますね。最近は医薬分業になりましたので、医師の処方箋とお薬手帳を薬局に持って行き、薬剤師から詳しい説明を聞いてから薬を受け取ります。

この薬はどういう効能があって、一日に何回飲んで下さいとか、6時間以上経過してから次の薬を飲んで下さいとか、飲み忘れたからといって2回分を一度に飲まないようにとか、市販の他の薬と一緒に飲んではいけませんとか、副作用が出た場合は…と、色々と説明がありますね。

でも熱があったり、気分の悪い時には薬剤師の話は、あまり真剣に聞いていませんよね。ただお医者さんの処方を信じて薬を服用するものです。

ただ、中には信用できないお医者さんもいるかもしれないので、セカンドオピニオンという場合もありますが、基本的にはその医師を信じて自分へ処方してくれる薬を素直に服用しますよね。

医師というのは、さまざまな医学の知識と多くの臨床経験、患者の病歴、そして薬の作用・副作用等を総合的に検討した上で、薬を処方しているはずです。

大げさに言えば、医師の全身全霊が、その薬には込められているわけです。

法華経のたとえ話で、父であり医師である釈尊が「色香美味」の具わった薬を処方されますが、それはあらゆる症状に対応してよく効く、いわばオールマイティーの良薬なのです。そこにはまさしく釈尊の全身全霊が込められているからです。

日蓮聖人は『観心本尊抄』の中で、「釈尊の因行果徳の二法は妙法蓮華経の五字に具足す」と説かれます。「因行」とは菩薩の修行、「果徳」とは仏果(仏のさとり)を意味します。

法華経の如来寿量品では「良医治子喩」によって、歴史上の釈尊は実は久遠の命をもって衆生教化を続けられていることが明かされました。

つまり、久遠の釈尊とは、悠久の過去から遠い未来にわたって、休むことなく菩薩の修行に励みながら、同時に永遠の命を保ち続け、仏の智慧をもって衆生を教化し続ける存在なのです。

そのすべての功徳が「妙法蓮華経」の五字という「良薬」に具わっていると日蓮聖人はおっしゃいます。

それはどういうことなのか、もう少しかみ砕いて言いますと、久遠の釈尊は娑婆世界の教主として、すべての衆生の魂を成長させ、気づき・目ざめ・さとりへ導くために不断の教化活動をなさっています。すなわち釈尊は、いつでも私たち一人ひとりの魂を見つめ、時には寄り添い、時には厳しく接しながら、私たちの魂の向上を願っておられるのです。

法華経によれば、私たちの魂の成長には限りがありません。

しかしながら、私たちは勝手に自分自身を見限ったり、命を粗末にしたり、他者を軽んじたりしてしまいがちです。自分のことしか考えられず、勝手な振る舞いをしたり、平気で他人を傷つけたりする。それは「良医治子喩」でいう「本心」を失った状態に当たると思われます。

釈尊が全身全霊を込めて処方された「良薬」の成分が「妙法蓮華経」の五字にあたります。私たちの魂の成長過程を予測した、いわば魂の処方箋が「妙法蓮華経」の五字であり、その薬を素直に服用することが「南無妙法蓮華経」の御題目を唱えることになるのです。

これは以前に薬剤師の方から伺ったのですが、現代医学の薬は、成分によって水に溶ける時間差があり、また胃で溶けて吸収される成分、腸まで届く成分など、千差万別だそうです。すなわち、病気の患部を集中的に治療するだけでなく、熱を下げて症状を緩和したり、徐々に周りの組織を修復して、治癒に導く過程を想定したプログラミングがあるというのです。

このことから類推できることは、釈尊が全身全霊を込めて処方された「良薬」は、まずは釈尊在世の人たちの魂がより良く成長するための薬として機能したと考えられます。

それに加えて釈尊滅後のためにも残された薬ですので、末法の時代に生きる私たち「失本心」の者たちの回復に必要な薬の成分もまた、御題目の中にプログラミングされている。つまり、御題目を媒介として、時代を超えて釈尊による「魂の処方箋」が蘇ってくることになるわけです。

ところで「良医治子喩」の中で、誤って毒薬を飲んでしまったというのは、どのような状態をさすのでしょうか。

現代社会にはさまざまな思想・哲学・宗教があり、価値観の多様化で、正しい、ホンモノを見極めるのが難しい世の中ですね。そうした中で、多くの日本人が宗教に求めるのは、いわゆる御利益信仰で、自分を守ってほしい、願望を満たしてほしいという考えが先に立っているように思われます。

苦しい時の神頼みで、最初はそれでも仕方ないのですが、人間の欲望はエスカレートしますから、仏様・神様とは自分の願いを叶えさせてくれるんだという考えに傾いてしまって、こちらの神様、あちらの神様と渡り歩くことになる。

自分にご利益を与えてくれなかった神様には、もうお参りしないとか、自分の都合で取捨選択したり、神仏を隷属化してしまっては宗教の悪用です。

つまり、毒薬を飲んでしまったというのは、神仏の世界に触れようとしながら、自分本位の心に囚われて、かえって独善的な価値観や自己満足的な生き方に陥ってしまい、それに自分で気づくこともなく、抜け出せなくなっている状態をさすのではないかと考えられます。

神仏の世界というのは、そもそも私ども人間の小さな価値観を越えた存在です。現実の世界では、自分にとって都合の良いことばかりが起こることはなく、むしろ都合の悪い事の方が多いかもしれません。

法華経を信じたからといって、すぐに自分の思い通りになるとは限りません。逆に自分がどれほど自己中心的な考え方・生き方をしてきたか、反省させられるような事態に遭遇したり、試練に出会うことのほうが多いのも事実です。

以前にもお話したかと思いますが、法華経が「難信難解」とされるのは、自分にとって当然の道理と思っていたことが実は非常識であったり、理不尽と思われるようなことが逆に肯定される場合があり、いわば法華経には我々の常識を覆すようなことが説かれるのです。

たとえば病気になったり怪我をしたり、災難に見舞われることは、自分を中心とした価値観からはマイナスですが、法華経に説かれる魂の成長という観点から見れば、マイナスの状況こそが、魂をよりプラスの方向へ成長させることのできるチャンスなのです。

釈尊の入滅後、二千年以上経過した「末法」の時代においては、ほとんどすべての人々がこの毒薬を飲んでしまった状態にあると日蓮聖人は受けとめられたのです。

では、毒薬を飲んでしまっている人をどのように治療すべきか、という観点から考えてみますと、一つには「毒をもって毒を制す」という方法があります。

元来、西洋医学の薬はほとんどが化学物質で、使い方によっては毒になるものばかりのようです。極端な例として、狭心症の薬になるニトログリセリンというのは、そもそも爆薬です。あれで実際に飛行機が爆破されたこともあるそうです。けれども使い方によっては薬になるわけです。

我々が御題目を唱えるときに太鼓をたたくことを、「毒鼓(どっく)の縁」という場合があります。これはもともと『涅槃経』に説かれるたとえ話で、毒を塗った太鼓をたたいて、その音を聞く者は皆死ぬということから、仏様の教えが人々の煩悩を打破することを喩えたものです。

日蓮聖人はこのたとえ話を、御題目を聞かせることによって一旦は不快な気持ちや反発を感じさせたり、逆境に立たせることになるけれども、それが「逆縁」となって奮起させ、かえって成仏の道を開くことができると説いたのです。

いっぽう、毒を薬に変じるという考え方があります。それはインドの大乗仏教の祖と称される龍樹菩薩の『大智度論』に、「変毒為薬(毒を変じて薬となす)」と説かれております。実は、日蓮聖人はこのフレーズに基づいて、「毒の変じて薬となりける」と述べられたのであります。

日蓮聖人は、末法の時代のすべての人々は自分本位な心で宗教を利用したり、神仏を隷属化したりして、精神的に毒されてしまっている、との認識に立たれます。そこで、そうした「失本心」の人々に対して、立ち直りのチャンスを与えることが自らの使命であるという自覚を持たれたのです。

このことを『観心本尊抄』に「今の遣使還告は地涌也。是好良薬とは寿量品の肝要たる名体宗用教の南無妙法蓮華経是也。」(昭和定本717頁)と説かれます。

法華経はマイナスの状況をプラスに転換する、そういう論理が法華経の中にあるのです。教主釈尊のさとりの極意はここにあるわけです。

先月は「ピンチがチャンス」という話をしました。提婆達多品の「敵こそ我が師なり」の精神でしたね。それと同じ次元のテーマであることにお気づきかと存じます。

マイナスの状況を契機として、いかにプラスに転換することができるのか。法華経・御題目には、その道筋が説かれているわけであります。

私たちは、なぜ御題目を毎日お唱えするのかといえば、日々の生活の中で、辛い出来事に遭遇したり、苦難を経験すると、心が閉ざされていく場合がありますね。そうしたマイナスの方向に傾いてしまった心を、立て直していくための機能が御題目には込められているからなのです。

先ほど、御題目は釈尊が残された「魂の処方箋」という言い方もしました。

私たちは毎日、御題目の良薬を服することによって、マイナスの状況をプラスに転じていくための智慧と勇気が与えられ、次第に活路が開かれてくるのです。

どうぞ皆様、御題目の効用を実際に体験なさって、日々の生活をさらに潤いのあるものにしていただき、その悦びをご家族の皆様、周囲の方々と共有していただければ幸いに存じます。

本日はご参詣、ご聴聞いただき、誠にありがとうございました。

以上が住職の法話でした。

次回の妙恵寺御題目会は12月21日(木)午後2時~行います。

どなた様でもご参加いただけますので、ご興味のある方は妙恵寺まで電話かメールにてお問い合わせください。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

寒さ厳しき折、皆様お体ご自愛下さいませ。

合掌

裕真。